劉治文:在“地下空間”護航巨龍前行

借巖輝度量星群,憑數據鐫刻歲痕。眾所周知,做一件事并不難,難的是一直堅持做好一件事。可有這么一個人,十九年如一日,默默耕耘在盾構施工領域。

劉治文榮獲中國鐵建勞動模范稱號(劉治文 攝)

劉治文,中鐵二十五局盾構分公司長沙地鐵4號線項目盾構隊隊長,先后參建長沙地鐵2、3號線,廣州地鐵18/22號線、深圳16號線共建管廊等項目,在城市地下空間用毫米級的掘進精度詮釋著“干一行、愛一行、精一行”的工匠精神,并獲得中國鐵建勞動模范、廣東省“技術能手”、中國鐵建“技術能手”“工人先鋒獎章”“青年崗位能手”和集團公司“工人先鋒獎章”“工匠人才”等榮譽。

結緣盾構,鉆勁生根

盾構機,身長超百米,體重從數百噸到幾千噸不等,是長著“鐵齒銅牙”的“地下蛟龍”。如果不是仔細翻看劉治文的履歷,很難將這個身形消瘦、個子不高的湖南漢子,與駕馭“地下蛟龍”的盾構隊隊長這個角色聯系起來。

2006年,劉治文在廣州APM線初識盾構機。“第一次見到盾構機時,整個人被這個龐然大物震撼住了。當時心底只有一個想法——自己能像老師傅那樣駕馭‘它’的話,一定很酷!”對于還是新手的劉治文而言,想要馴服這條巨龍,無疑是一場嚴峻考驗。

為盡快適應角色,他白天跟著師傅扎進悶熱的盾構艙學習調試操作,夜晚挑燈苦讀盾構機掘進的專業書籍,動不動就揣著筆記本向老師傅們“蹲點”請教。“這小伙子簡直是‘問題簍子’,走到哪問到哪。”一位老技術員笑言。3個月時間里,他的學習筆記記滿了整整一本子。在那個智能電子設備尚未廣泛普及的年代,這本早已被他翻得邊角卷起、字跡磨深,看上去像塊黝黑的“鐵本子”成了工地上盾構學員們爭相翻閱的“實戰指南”。

“天天待在一個地方,干同樣的工作,你會不會煩或者想過轉行?”每當同事、朋友這樣問劉治文。他總笑著說道:“沒想過是不可能的,但我這個人有點軸,喜歡跟自己較勁,總想著干事情,要么不干,要么就一定要干出點名堂。”正是這份“軸”勁,支撐他在盾構領域扎下了根。

攻堅克難,譽效雙收

地層復雜施工難度高、盾構機老舊掘進參數差、面臨武廣高鐵“零沉降”下穿的世界級難題……剛調任到長沙地鐵3號線擔任盾構隊長的劉治文面對前所未有的考驗。為突破困局,他埋頭扎進現場,帶領技術團隊24小時輪班監測地層數據,對照地質雷達圖像反復推演掘進方案,在盾構機操作室一待就是十幾個小時。最終,他帶隊首創“空倉掘進、飽滿注漿、快速通過”的掘進工法指導盾構施工,圓滿完成下穿任務,創下國內首例不降速零隆起下穿高鐵風險源的記錄。

劉治文團隊討論施工方案(張奎 攝)

點滴創效,在于精益。劉治文深知要會技術,更要會“算賬”的重要性。

2019年,他接到新任務——參與完成國內首條時速160千米的廣州地鐵18號線建設。該地鐵為市域快線,具有施工標準高、規模大、涉及專業多、工期緊、風險高、模式新的特點。如果能優化施工、降低風險,項目施工生產和成本控制將有“質的提升”。

面對眾多施工難點,他瞄準技術創新、方案優化、成本管控等創效點,從管片生產超前謀劃,到深入研究盾構掘進,尋找創效突破口,逐一擊破,有效提升項目生產效能。在高風險的富水上軟下硬地層施工中,他建設性采用“超前支護和衡盾泥建膜”技術,安全可靠地完成開倉換刀任務。同時,他依托多年施工經驗,在高風險的富水中粗砂地層中,完成集團公司首例盾構機出洞水下接收,有效降低施工成本。

角色轉換,初心不移

“經研究同意,劉治文調入中鐵二十五局盾構工程分公司工作。”2020年11月2日,憑借過硬的技術,劉治文轉為正式職工。打開紅頭文件,他一下怔住了。那一刻,激動、感恩、欣喜中,又夾雜著許多無法言說的酸楚。

從“臨時工”轉為“正式職工”,這一路實在太不容易了。身份變了,可初心依舊。他依然帶著那本早已磨破了的筆記穿梭于隧道之間,以臨時工時期淬煉出的匠心,在正式職工的崗位上綻放出更耀眼的光芒。

2021年,他用實際行動證明了這一點。

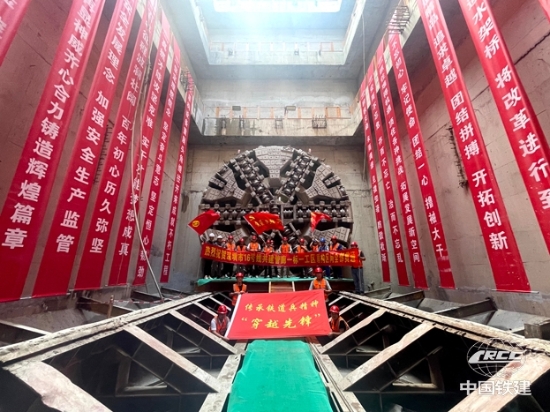

深圳市16號線共建管廊項目獲”穿越先鋒“榮譽(楊凡 攝)

深圳16號線共建管廊與深圳地鐵16號線同步同向建設,是深圳市“隨軌共建”管廊的先行先試工程,意義重大。其施工難點更是異常棘手——施工井小盾構難始發、掘進皮帶出土困難、長距離下次既有線區間……面對全新挑戰,他沒有一絲退縮和畏懼。

成立攻堅小組、反復推演論證、改造升級設備……在劉治文的帶領下,項目團隊創新采用“割線始發”方式,克服了“始發即轉彎”的難點;自主設計出“多功能無約束小臺車”改變常規出土方式,提升了盾構出渣效率;在掘進過程中,嚴格控制盾構機掘進推力、壓力、扭矩、同步注漿及二次注漿參數,并對既有線路斷面監測點進行加密,將施工對既有線路產生的影響降至最低,順利下穿既有運營中地鐵線路近400米,一舉創造了國內巖溶區最長距離下穿既有線段施工紀錄。

傳藝授道,賡續匠心

“組織信任我,讓我當導師、帶新人,把所知道的、工作中需要注意的事項毫不保留地教給大家就是我的責任。”劉治文是這么說的,也是這么踐行的。

“師傅就像‘數據雷達’一樣,要不是他及時發現,后果不堪設想。”徒弟楊鵬回憶起那晚的一幕,還心有余悸。3年前的一個深夜,劉治文和楊鵬在地面調度室值班,長時間的數據監測和記錄讓楊鵬困倦不已。突然,劉治文從折疊床上彈射而起,跑到楊鵬身邊瞪大雙眼盯著大屏幕說道:“小楊,你看土倉壓力在波動——起伏達到0.03Mpa,持續了3分17秒。”楊鵬盯著滿屏跳動的數字,只覺得眼花,根本沒看出異常。劉治文立刻聯系地下操作室工作人員,要求加密沉降觀測。果然,3小時后,地表沉降數據出現微幅突變,團隊及時調整了注漿參數,有效控制了地層沉降風險。

劉治文帶領團隊檢查隧道鐵軌情況(張奎 攝)

“盾構掘進各類參數要求極其嚴格,尤其在復雜的地質環境,任何一點數據偏差都會造成不可估量的后果。”劉治文揉著通紅的眼睛,指著屏幕對楊鵬說,“你看這些數字,就是盾構機的‘眼睛’,咱們干這行的,得把每個小數點都當成鋼釘,釘在腦子里。嚴謹,是盾構人必須遵循的鐵律。”

這話像焊槍的火花,在楊鵬心里烙下印記。在劉治文的帶領下,他逐漸對盾構施工技術越來越得心應手,一次又一次地突破技術難關,擔任多個項目盾構施工關鍵崗位,并多次獲得集團、公司相關榮譽。如今,他也成了師傅,帶起了徒弟,繼續為盾構施工培育技術尖兵。

劉治文的故事仍在續寫,他所帶領的5名徒弟也循著盾構機的軌跡奔赴新的施工陣地。這群鐵建匠人正以師徒傳承的星火之力,在城市地下空間的掘進征程中默默耕耘,為企業高質量發展澆筑起堅實的技術基石。